Par Yasmina Reghai,

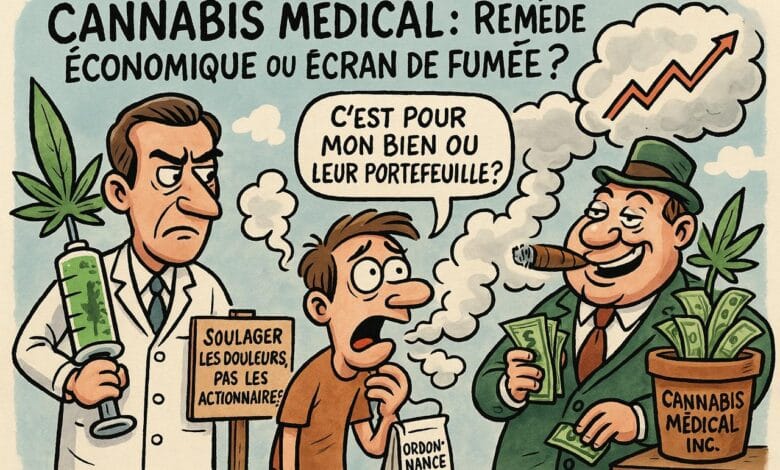

Le Maroc a sauté le pas : depuis deux ans, le cannabis à usage médical est encadré par la loi. Une première historique dans un pays qui en cultive depuis des siècles, surtout dans les montagnes du nord. Mais au-delà des déclarations officielles et des promesses d’or vert, que reste-t-il ? Un projet d’avenir ou un espoir qui part en fumée?

1. Une économie à deux vitesses

On nous parlait d’opportunités : développement local, exportations, reconversion des petits producteurs… En réalité, seules quelques entreprises, souvent bien introduites, ont obtenu des licences. Les cultivateurs traditionnels, eux, attendent toujours leur tour.

Pendant ce temps, le marché parallèle continue de prospérer, et une nouvelle inégalité s’installe : entre ceux qui peuvent vendre légalement, et ceux qui, pour la même plante, continuent d’être sanctionnés.

2. Médical, mais pour qui ?

Officiellement, la légalisation vise des usages thérapeutiques. Mais dans les faits, les malades marocains n’ont toujours pas accès à ces produits. Le circuit reste flou, lent et surtout tourné vers l’export.

Dans nos pharmacies ? Presque rien. Et pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques, de stress ou de troubles neurologiques, l’attente continue. Le cannabis médical existe… mais ailleurs.

3. Une jeunesse sans repères clairs

Les défenseurs du projet espéraient une baisse de la consommation non encadrée. Mais la confusion règne. Le message reste ambigu : c’est légal, mais pas pour tous. Résultat : les jeunes ne savent plus trop quoi en penser, et le marché noir reste largement dominant.

une réforme inachevée

Sur le papier, la légalisation du cannabis médical est une avancée. Sur le terrain, elle reste inaccessible aux premiers concernés. Les bénéfices économiques sont encore limités, l’impact social est flou, et les inégalités persistent.

En résumé : c’est un pas… mais sur un chemin encore bien brumeux.

Yasmina Reghai, chroniqueuse lucide en overdose de paradoxes marocains et toujours en quête de clarté au milieu des zones grises.